Biografie

Am 20. Juni 1964 bin ich in St. Gallen geboren und in Wil SG aufgewachsen. 1985 bin ich in den Jesuitenorden eingetreten, studierte Philosophie in München und Theologie in Paris. Von 1995-2008 wirkte ich in der Leitung des Bildungszentrums Lassalle-Haus Bad Schönbrunn oberhalb Zug. Im Jahr 2007 verliess ich den Jesuitenorden und war mehrere Jahre publizistisch tätig. Von 2013 bis 2023 leitete ich die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG). Seither berate ich Einzelpersonen und Teams, gestalte Rituale, gebe Kurse und schreibe Bücher und Artikel zu gesellschaftlichen Themen.

Ich wurde am Samstagmorgen, 20. Juni, um 1.20 Uhr, in St. Gallen geboren. Die Geburt dauerte keine Viertelstunde, da ich das Licht der Welt beinahe auf dem Weg von Wil nach St. Gallen im Auto erblickte.

Von 1971 bis 1977 besuchte ich die Primarschule in Wil. In dieser Zeit habe ich meine Hausaufgaben meistens schon während der Schulstunden erledigt. So merkte es in der Familie niemand, dass ich daheim meistens nur Strafaufgaben fürs Schwatzen erledigte.

Neben der Schule sah man mich nie auf einem Fussballfeld, obwohl ich aus Gruppendruck ein Shirt vom FC Basel und Turnschuhe der Marke Adidas Rom besass. Im Sommer verbrachte ich die Freizeit lieber in der Badi, wo wir fürs Auflesen von Abfall jeweils ein Glacé oder eine Cola erhielten. Die Samstagnachmittage verbrachte ich bei den Pfadfindern. Mein Vulgo lautete Gispel, heute würde man mich wohl ADHS oder Ritalin taufen. An den winterlichen Sonntagen trainierte ich jeweils im Toggenburg in der Jugend-Ski-Renngruppe. Bei den Rennen startete ich jeweils als etwa 350. Athlet und hatte auf der ausgefahrenen Piste das Gefühl, auf einer Bobbahn unterwegs zu sein. So war denn das Ziel nie ein Pokal. Ich war schon glücklich, wenn ich sturzfrei das Ziel erreichte.

Nach der Sekundarschule verbrachte ich drei Jahre an der Kantonsschule St. Gallen. Mit 15-18 Jahren galt mein primäres Interesse nicht wirklich dem vermittelten Lehrstoff, sondern ich fokussierte mich auf das Schreiben von Drehbüchern und das Filmen. Das war noch die Zeit von Super-8. 5 Minuten Film kosteten ein halbes Vermögen und Szenen konnten nicht x-fach gedreht werden. Für einen Oscar wurde ich nie nominiert, aber das Schreiben und Filmen hat unglaublich Spass gemacht. Die Arbeit als Redaktor bei der Schülerzeitung der Kantonsschule St. Gallen zeigte mir schon früh die Mühsal journalistischen Wirkens. Mehrere Lehrpersonen intervenierten gegen die Veröffentlichung ihrer sexistischen Sprüche gegenüber Schülerinnen. Im Sommer 1982 zog ich es darum vor, die Schule zu wechseln und nach Engelberg zu ziehen, wo das Schulhaus um einiges näher bei den Skipisten lag als in St. Gallen.

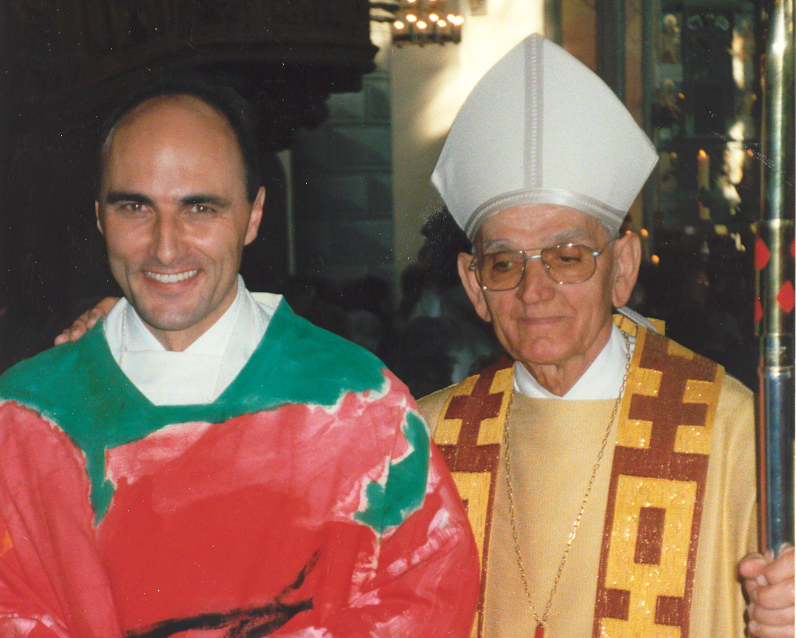

Von 1982-1984 weilte ich im Klosterdorf. Das Regime im Internat mit Kollektivstrafen war nicht ganz auf dem pädagogischen Stand der Neuzeit. An Wochentagen mussten wir 18 bis 20-Jährigen um 20 Uhr im Haus sein. In der Folge mussten wir an den Samstagen bis Mitternacht ziemlich kompensieren. Dass wir nur in den Ferien nach Hause gehen durften, habe ich damals manchmal bedauert, aber es ermöglichte, dass wir zwischen Dezember und März jeweils ein Theaterstück probten und etwa 20 Mal öffentlich aufführten. Mit meinem Banknachbar Matthieu spielte ich während des Unterrichts in den zwei Jahren gefühlte 500 Mal Schiffli-versenken. Im März 1984 verbrachte ich mit meiner Klasse Besinnungstage im Lassalle-Haus bei Zug unter der Leitung des Jesuitenpaters Alois Baiker. In diesen Tagen entstand mein Wunsch, in den Jesuitenorden einzutreten. Zwei Tage nach meinem 20. Geburtstag hielt ich das Maturazeugnis in der Hand und zog vorübergehend wieder in die Ostschweiz.

Im Frühjahr 1985 besuchte ich 17 Wochen lang de militärische Rekrutenschule als Telefonist in Fribourg. Die meiste Zeit verbrachte man mit Warten. Einmal wurde meine 4er-Gruppe eine Woche lang in einer Garage in der Ostschweiz vergessen. Zum Glück lag gegenüber ein feines Restaurant. Wöchentlich berichtete ich im «St. Galler Tagblatt» über den Alltag in der Rekrutenschule. Dabei erfuhr ich erneut die Mühsal des journalistischen Daseins. Die Ostschweizer Offiziersgesellschaft intervenierte bei der Armeeführung und verlangte ein Schreibverbot. Bei empathischen Leserinnen lösten meine Berichte hingegen reges Mitleid aus. Und so kam es, dass ich in rund 100 Diensttagen ebenso viele Fresspäckli erhielt und in den Ruhepausen Briefe und Pakete verdankte. Als künftiger Ordensmann hätte ich mich leicht vom Militärdienst dispensieren lassen können. Aber damals galt noch das Narrativ: «Wer nicht in der Armee war, ist nicht legitimiert, bei Friedensfragen mitzureden.»

Im Herbst 1985 trat ich ins Noviziat der Jesuiten in Innsbruck ein, begegnete der Spiritualität des Gründers Ignatius von Loyola und studierte interessiert die Auseinandersetzungen der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, wo die Jesuiten sich klar dazu bekannten, dass die Verbreitung des Glaubens und der Einsatz für Gerechtigkeit nicht voneinander getrennt werden können.

Von 1987 bis 1989 studierte ich in München Philosophie. Das saubere Begründen und Hinterfragen von Argumenten hilft mir bis heute. Dass die Hochschule direkt beim Englischen Garten lag und man als Student für 5 D-Mark in die Oper gehen konnte, hat mich zwar nicht zum Starphilosophen gemacht, aber ich könnte heute noch interessante Stadtführungen durch die Stadt an der Isar leiten. Die Semesterferien nutzte ich jeweils für Praktika. Einmal vertrat ich 3 Monate lang den Leiter der Deutschen Abteilung von Radio Vatikan in Rom. Einmal verbreitete ich eine wohlwollende Kritik zu Martin Scorseses Film «Last temptations of Jesus Christ». Digitale Shitstorms gab es anno 1988 noch keine, aber eine Flut von Post. Mehrere Frauenklöster teilten mit, dass sie für die Rettung meiner Seele beten würden. Offenbar war auch der damalige Kardinal Ratzinger und spätere Papst Benedikt «not amused» über meine Filmkritik. Und so verspielte ich schon früh eine steile Karriere im Vatikan. (P.S. Ende Januar 2024 wurde Scorsese von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen. Seine Rehabilitation dauerte also nur 36 Jahre…)

Dem Philosophiestudium folgte von 1989 bis 1991 ein Praktikum im Katholischen Akademikerhaus AKI am Central in Zürich. Einerseits versuchte ich den Studierenden einen sinnvollen Ausgleich zu den Vorlesungen zu bieten. Und andererseits leitete ich für die Schweiz die beiden Jubiläen der Jesuiten (500 Jahre Ignatius und 450 Jahre Jesuitenorden) mit einer Wanderausstellung in allen Landesteilen.

Von 1991 bis 1994 studierte ich Theologie am Centre Sèvres in Paris. Da mein Französisch seit der Matura ziemlich stagnierte und ich eher sieben Sätze mit Subjonctif und Conditionnel hätte formulieren können als im Restaurant ein Bier bestellen, ging ich zunächst für einen Monat nach Genf, um an der Uni mein Französisch aufzupolieren. Leider lernte ich auch dort wieder Subjonctif und Conditionnel bis zum Abwinken. Ich lebte mit etwa 30 anderen jungen Jesuiten zusammen. Zwischen Mitternacht und drei Uhr früh fanden im Haus die besten Gespräche mit meinen Mitbrüdern aus Ägypten, Libanon, Korea, Haiti, Madagascar, USA, Polen und Italien statt. Interessanterweise haben sich mit Franzosen kaum Freundschaften ergeben, ausser zufälligerweise mit einer weltberühmten französischen Schauspieler-Familie.

Ein Mitbruder meiner Pariser Jesuiten-Wohngemeinschaft leitete den Asylbereich der Caritas in Paris. Im Dezember 1993 berichtete er, dass ein muslimisches Ehepaar mit einem zwei Monate alten Baby mit der letzten UNO-Maschine von Sarajevo via Italien nach Paris fliehen konnte und dass man sie unmöglich in eine Massenunterkunft stecken könne. So machten wir für sie einen Teil des Hauses frei und ich meldete mich als Bezugsperson für sie. Am 22. Dezember 1993 kamen sie wie Maria und Josef mit einem Koffer und dem Kind bei uns an und ich verbrachte fast täglich mehrere Stunden mit ihnen. 1997 zogen sie wieder zurück nach Sarajevo. Frankreich anerkannte der jungen Mutter die 5 Jahre Medizinstudium in Sarajevo nicht an, obwohl sie im Krieg sogar ohne Narkose Arme und Beine von Bombenopfern amputierte. Sie hätte das Studium von vorn beginnen müssen. Die Ironie der Geschichte war, dass sie nach ihrer Rückkehr nach Bosnien als Ambulanz-Medizinerin im Jahr 2000 in Sarajevo dem französischen Botschafter nach einem Schlaganfall das Leben rettete und seither das gesamte französische Botschaftspersonal medizinisch betreut.

Auch in der Zeit von 1998-2004 beherbergte ich im Lassalle-Haus bei Zug Flüchtlinge. Ein Flüchtling aus Sri Lanka, dessen Asylgesuch abgelehnt worden war, geriet im Juli 2003 in Luzern in eine Personenkontrolle und wurde sogleich in Ausschaffungshaft gesteckt. Der damalige Kantonsrat, spätere FIFA-Sekretär und heutige Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler setzte sich dafür ein, dass dem Lassalle-Haus wegen der illegalen Beherbergung des Flüchtlings der jährliche Beitrag von CHF 75’000.- des Kantons Zug gestrichen wurde. Dank des medialen Drucks leitete das Bundesamt für Migration jedoch ein Wiedererwägungsverfahren ein, in welchem die Situation des Flüchtlings erstmals seriös abgeklärt wurde. Sofort erhielt der Flüchtling den Flüchtlingsstatus und sogar direkt den Ausweis C.

Von 1995 bis 2007 wirkte ich in der Leitung des Bildungszentrums Lassalle-Haus bei Zug, zuerst sechs Jahre lang als Assistent von Niklaus Brantschen. Als Direktor konnte ich das spirituelle Angebot und den Dialog zwischen den Religionen weiter ausbauen.

Im Sommer 2007 bin ich aus dem Jesuitenorden ausgetreten. Dafür gab es tiefere Gründe, beeinflussende Faktoren sowie einen Auslöser. Dass dieser Schritt mit vielen Fragen und Unsicherheiten, Zweifeln und Ängsten verbunden war, ist vermutlich nachvollziehbar. Aber die Ängste sollten nicht meine zweite Lebenshälfte prägen. Und das Glück war mir hold. Auf der beruflichen Ebene fand ich neue spannende Tätigkeiten und konnte die schönsten Teile der bisherigen Tätigkeit weiterpflegen: Bücher schreiben, Kurse leiten und Rituale gestalten. Und auf der privaten Ebene hatte ich das Glück, zwei Jahre später meine Partnerin Karin kennenzulernen.

Auch wohnmässig habe ich ein riesiges Glück. Ende 2010 bezog ich meine Wohnung in Rigi-Klösterli auf 1300 Metern Höhe.

Nach dem Austritt aus dem Jesuitenorden im Sommer 2007 durfte ich im Auftrag der Zuger Regierung interimistisch die Abteilung Asyl im Kanton Zug leiten. Mit dem 10-köpfigen Team setzte ich die neue Strategie um, führte ein professionelles Case-Management ein und konnte die Situation für Geflohene in der Nothilfe verbessern. Gleichzeitig arbeitete ich an einem Konzept für ein Bildungs- und Kurswesen im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil. Leider gehörte ich zum Kreis der Personen, die vom neuen Stiftungspräsidenten unsanft entlassen wurden. Wenig später wurde dieser jedoch von den Rollstuhlfahrenden abgewählt.

Von 2008 bis 2013 war ich publizistisch tätig. Einerseits gestaltete ich die zentralen Seiten für die katholischen Pfarreiblätter im Kanton Luzern. Das war eine gute Gelegenheit, mich regelmässig mit aktuellen kirchlichen und theologischen Fragen zu befassen und sie sprachlich gut verständlich zu formulieren. Gleichzeitig wirkte ich als Redaktor für die Zeitschrift «aufbruch», die aktuelle religiöse und gesellschaftliche Themen behandelt.

Von 2013 bis 2023 leitete ich die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) und setzte mich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das zivilgesellschaftliche Engagement in der Schweiz ein. In der Öffentlichkeit nahm man aber vor allem zwei weitere Tätigkeiten wahr: die Verwaltung des Rütli mit der Organisation der Bundesfeier am 1. August sowie das Projekt für einen neuen Text der Schweizer Nationalhymne. Im Jahr 2014 durfte ich zusammen mit anderen Organisationen die Plattform «Zivilgesellschaft in Asyl-Bundeszentren» (ZiAB) gründen und engagiere mich seither in deren Steuergruppe. In diesen 10 Jahren lernte ich vor allem, dass die grossen gesellschaftlichen Herausforderungen nur gelöst werden können, wenn staatliche, wirtschaftliche, zivilgesellschaftliche, wissenschaftliche und private Akteur*innen auf Augenhöhe partnerschaftlich und gemeinsam nach innovativen und nachhaltigen Lösungen suchen. Und dass eine solidarische Politik in einer vielfältigen Gesellschaft die Voraussetzung ist für das gesellschaftliche Engagement der Menschen. Letztlich brauchen wir einen Gesellschaftsvertrag, in dem die gesellschaftlich notwendigen Aufgaben fair, sinnvoll und nachhaltig zwischen Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Individuen aufgeteilt werden.

Heute berate ich Einzelpersonen und Teams, gestalte Rituale, gebe Kurse und schreibe Bücher.